|

||||||||

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

提倡“双导师”制 重视媒体融合

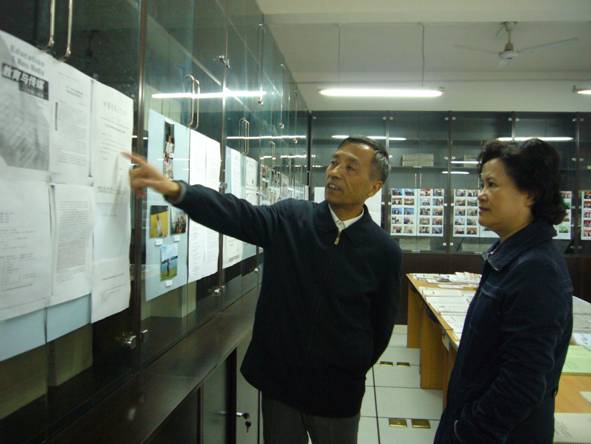

陈维嘉书记参观“党报党刊研究中心五年”展览(本报讯)2007年10月26日,校党委书记陈维嘉参观了设在33号楼2层的“www.28365-365..com五年(2002—2007)”展览。

在学校、学院及有关职能部门的全力支持下,在人民日报社、国家新闻出版总署等业界学界的关心帮助下,www.28365-365..com(下称“中心”)成立5年来,坚持走“学习党报、研究党报、服务党报”之路。科研上迄今已完成省部级和校级项目《十四大以来〈人民日报〉评论研究》等4项;出版专著《十四大以来〈人民日报〉版面研究》等8部;发表论文百余篇,五分之一见之于核心期刊,有4篇被中宣部和人民日报社采用,引起中央有关部门关注;获省部级和校级奖项6项;自2004年起连续三年举办“人民共和国党报论坛”,每届都有媒体负责人、专家、学者百余人与会,其中省部级干部3人以上,地厅级干部和全国知名学者30人以上,副处级以上干部40人以上,气氛热烈,论坛现已成为党报业界学界品牌,要求协办论坛者已安排到2009年。教学上,迄今共招收报刊理论方向、理论编辑学等方向的硕士生、博士生、博士后、留学生42人,已形成完整的新闻研究生教学体系,已毕业的22名博士、硕士,在新华社、人民日报社、中央电视台就业者6人;在中国传媒大学、南昌大学、山东大学等高校就业者10人;在广西自治区党委宣传部、内蒙古自治区党委组织部、国家煤田地质局等党政机关就业者5人;在中国医药集团总公司就业者1人。人称中心毕业生 “不愁嫁”,而且能在两三个“婆家”中 “选嫁”他们理想的一家。2006年4月,有关部门在对国家“211”二期工程项目进行验收时,中心被评为中国传媒大学“211”二期工程建设十大标志性项目之一,获中国传媒大学一等奖。

陈维嘉书记兴致勃勃地浏览反映中心上述情况的照片、实物。中心常务副主任、博士生导师王武录教授向她汇报:中心的做法之一是“养科研成果不养人”、“养课不养人”,依靠党报业界开展科研教学,争取社会力量支持科研教学。人民日报社、天津日报报业集团、广州日报报业集团等新闻出版单位无偿赞助中心科研经费已达70余万元。中宣部、国家新闻出版总署、人民日报社等单位现有59人出任中心的兼职导师、特约研究员和研究生指导小组成员,仅省部级干部就有5位,即国家新闻出版总署柳斌杰署长、阎晓宏副署长,人民日报社何崇元副社长、米博华副总编辑、张虎生原副总编辑。中心研究生有“双导师”,即某位研究生既有本校教授担任其专职导师,又有中宣部、国家新闻出版总署、人民日报社等单位的资深专家担任其兼职导师。

陈维嘉书记说,要总结、提倡中心的“双导师”制,这在很大程度上可以改变新闻教育与新闻现实脱节的现象。专职导师可扬学理教学之长,解决新闻教育失之于浅的问题;兼职导师可扬案例教学之长,可解决新闻教育失之于虚的问题,而且研究生可到兼职导师所在单位实习,切身感受党报新闻宣传、经营管理的运作理念与实践,切身感受党报工作人员的思想、作风和功底,加深他们对今日中国国情、今日社会社情的了解,形成他们对自身长处和短处的客观评价,进而以做党的耳目喉舌为依归。

陈维嘉书记在参观时,还联系前不久她率团访问美国多所高校的情况,指出要高度重视当今世界媒体融合的大趋势,即报纸、刊物等印刷媒体,广播、电视等电子媒体,网络、手机短信等新兴媒体,无不你中有我,我中有你。与此相适应,传媒人在传播重大新闻时,要既能采写文字报道,又能采制广播、电视、网络等多种形式的报道。这里面有不变因素和可变因素,可变者为不同的报道形式,不变者为思想深度、文字功底、职业道德、敬业精神。报纸,特别是我们党的党报,我们的新闻研究生一定要学习之、研究之、服务之。因为报人特别是党报人的思想深度、文字功底是大家公认的。为什么我校在前不久进行的本科教学工作水平评估时,再次提出“坚持以大传播的理念、全媒体的视野,推进学科专业建设”(引自《中国传媒大学本科教学工作水平评估知识手册》第16页,中国传媒大学评估办编,2007年内部印行)原因之一就在于此。我校要保持和强化广电教学科研特色,同时要重视报刊这一块,我们得有媒体融合的世界眼光。

陪同陈维嘉书记参观展览的有电视与新闻学院副院长陈作平教授等。

此前,中国传媒大学原校长、博士生导师刘继南教授,校长苏志武教授,副校长、中心主任、博士生导师丁俊杰教授,电视与新闻学院党总支书记、新闻系主任、博士生导师雷跃捷教授等,也参观了展览。

(原载《中国传媒大学校报》2007年11月2日第一版,作者:裴鸣 梁小建 闫永栋)

图为校党委书记陈维嘉(右)听取党报党刊研究中心常务副主任王武录汇报

www.28365-365..com版权所有